O Arquivo da Justiça do Trabalho em Pelotas, RS: Pesquisa histórica, acesso e democratização do conhecimento

Acervo, Rio de Janeiro, v. 38, n. 1, jan./abr. 2025

Arquivos, museus e bibliotecas como espaços de produção de conhecimento | Dossiê temático

O Arquivo da Justiça do Trabalho de Pelotas, RS

Pesquisa histórica, acesso e democratização do conhecimento

The Labor Court Archive of Pelotas, RS: historical research, access and democratization of knowledge / El Archivo Judicial del Trabajo de Pelotas, RS: investigación histórica, acceso y democratización del conocimiento

Lorena Almeida Gill

Doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professora titular do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Brasil.

Paulo Koschier

Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Membro do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel, Brasil.

Resumo

O Núcleo de Documentação Histórica da Universidade Federal de Pelotas possui 93.845 processos trabalhistas físicos, os quais contam a trajetória de trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, entre 1936 e 1998. Busca-se demonstrar a importância deste acervo, em diálogo com a comunidade, de sua manutenção e de sua utilização científica e como elemento de prova judicial.

Palavras-chave: trabalhadores de Pelotas; justiça; tática; direito à memória; NDH-UFPel.

Abstract

The Universidade Federal de Pelotas Historical Documentation Center has 93,845 labor lawsuits in physical form, which tell the trajectory of workers in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul, between the years 1936 and 1998. We seek to demonstrate the importance of this collection, in dialogue with the community, its maintenance, scientific use and as an element of judicial evidence.

Keywords: Pelotas workers; justice; tactics; right to memory; NDH-UFPel.

Resumen

El Centro de Documentación Histórica de la Universidade Federal de Pelotas tiene 93.845 procesos físicos de trabajo, que relatan la trayectoria de los trabajadores en la ciudad de Pelotas, Rio Grande do Sul, entre los años 1936 y 1998. Buscamos demostrar la importancia de la colección, en diálogo con la comunidad, su mantenimiento, uso científico y como elemento de evidencia judicial.

Palabras clave: trabajadores de Pelotas; justicia; táctica; derecho a la memoria; NDH-UFPel.

Introdução

Desde o ano de 2005, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) mantém, em regime de comodato, um acervo composto por 93.845 processos trabalhistas da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Trata-se de um dos acervos mais completos existentes no país, já que pela lei n. 7.627, de 10 de novembro de 1987, sancionada no governo do presidente José Sarney, era possível eliminar os chamados autos findos há mais de cinco anos, o que fez com que um número significativo de cidades destruísse os documentos que contavam uma parte importante da história dos trabalhadores e trabalhadoras.

Os processos salvos em Pelotas passaram a fazer parte do Núcleo de Documentação Histórica da UFPel – Professora Beatriz Loner (NDH-UFPel), projeto existente desde o ano de 1990, criado pela professora que dá nome ao espaço. O NDH se constitui como um centro de documentação (Bellotto, 2004) voltado à salvaguarda de documentos históricos, e desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão vinculadas à graduação e à pós-graduação em história da universidade.

Logo após a chegada dos documentos, os autos trabalhistas compuseram um arquivo público permanente, a partir da definição da lei n. 8.159/1991, que assim determina: “Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados”.

O material abarca o período temporal de 1936 a 1998 e apresenta vários tipos de ações, como dissídios individuais, dissídios coletivos e, ainda, demandas plúrimas, as quais representam pleitos diferentes de cada trabalhador ou trabalhadora, mas que estão reunidas em um único processo.1 As reclamações costumam ser pela falta do pagamento do salário mínimo, de verbas rescisórias e de horas extras, reconhecimento de vínculo trabalhista, busca de estabilidade no emprego, licença-maternidade e de saúde, dentre outras.

Trata-se, portanto, de importante acervo para se conhecer o cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras, uma vez que nos processos não existem apenas as demandas laborais, há também os aspectos das experiências e das táticas utilizadas para a sobrevivência, as quais são explicitadas nos anexos existentes, por exemplo, atestados médicos, receitas de remédios, anúncios de jornais, certidões de nascimento e de óbito.

No artigo, serão abordados os conceitos de experiência, cotidiano, estratégia e tática, a partir de autores como Thompson (1981; 1987), Certeau (2008), Petersen (1994) e Schmidt (2013). No que diz respeito à experiência, Thompson (1981) reinsere os sujeitos na história, tal como será visto adiante nos estudos que trazem discussões a partir das quais as atuações de trabalhadores e trabalhadoras são o fio condutor de pesquisas tanto na graduação quanto na pós-graduação. Para ele, a construção de classe se dá quando “alguns indivíduos sentem e articulam a identidade de seus interesses – resultado de experiências em comum – contra outros indivíduos que possuem interesses diferentes” (Thompson, 1987, p. 121). Nos tribunais, embora as narrativas do demandante e das testemunhas sejam mediadas por figuras de autoridade, como o juiz e os advogados, os trabalhadores aparecem, na maior parte das vezes, como autores e não como réus. Com isso, consegue-se perceber como eram as suas vidas, já que precisavam driblar várias dificuldades para ter o mínimo necessário a uma trajetória digna, que contasse com um lugar para morar, alimentação, educação e saúde, os quais só poderiam ser obtidos mediante a obtenção e manutenção de um emprego.

O conceito do termo cotidiano é abordado a partir do entendimento de Certeau (2008, p. 31). Para ele, trata-se de “aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente”. Ainda para o autor, a tática se relaciona à atitude dos mais fracos, dos sujeitos ordinários, diferentemente de estratégia que é vinculada a quem tem poder e considerada por Certeau como o “cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente” (2008, p. 45, grifos do autor). Sobre a tática, que não necessariamente se constrói pela oposição, mas se articula entre as estratégias, o autor considera que

é movimento dentro do campo de visão do inimigo, como dizia von Bullow, e no espaço por ele controlado. Ela não tem, portanto, possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as ocasiões e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se conserva. Este não lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas nunca docilidade aos azares do tempo, para captar no voo vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia. (Certeau, 2008, p. 100, grifos do autor)

Petersen (1994), por sua vez, entrelaça a ideia de tática ao cotidiano, e permite que se pense em trabalhadores e trabalhadoras que, algumas vezes, ao acionarem a Justiça do Trabalho (JT), buscavam uma possibilidade de resolver alguma situação emergencial, com os recursos obtidos nos processos, tendo em vista a vulnerabilidade de suas vidas:

A tática é a natureza da lógica cotidiana. As táticas não possuem espaço autônomo, realizam-se no espaço do outro, onde se insinuam fragmentadamente, sem ocupá-lo em sua totalidade e dependendo das circunstâncias fornecidas pelo espaço estranho sobre o qual atuam. Isto confere as táticas uma grande mobilidade, mas uma mobilidade que precisa aceitar a chance oferecida pelo momento e tomar para si as possibilidades que se lhe oferecem em uma circunstância dada. Ela abre seus espaços, pode estar onde menos se espera, cria surpresas, é uma artimanha astuciosa. (Petersen, 1994, p. 119)

Schmidt (2013), em seu texto publicado sobre uma sapateira de Novo Hamburgo, RS – que acionou a JT, no final dos anos de 1950, por ter sido demitida –, discute as táticas de gênero utilizadas por ela. Trata-se de Therezia Primaz, que, embora tivesse sido acusada de insubordinação pelo empregador, revelava ser uma mãe cuidadosa, cuja tomada de decisões se deu tendo em vista a necessidade do filho de ser amamentado e cuidado por estar doente. O autor procurou abordar as diferentes imagens existentes sobre as mulheres, neste tipo de documentação a partir da história social.

O fato é que, tratando-se de mulheres, esses documentos são ainda mais importantes, pois suas trajetórias não costumam ser facilmente encontradas em outros tipos de fontes. Para Perrot (2005, p. 11), “elas aparecem menos no espaço público, objeto maior da observação e da narrativa”.

Retomando a discussão sobre o acervo, os documentos têm sido digitalizados, mas a passos lentos, pois a força de trabalho é pequena. Até agora, apenas três mil e quinhentos processos de Pelotas podem ser acessados on-line, o que é preocupante, visto as possíveis perdas que o acervo pode sofrer com o passar do tempo. Recentemente, por exemplo, o Rio Grande do Sul vivenciou uma enchente histórica, a qual causou inúmeros prejuízos à maioria das cidades do estado. Uma parte dos documentos presentes no Memorial da Justiça do Trabalho, 4ª Região, em Porto Alegre, estimada em um milhão de processos, por exemplo, foi danificada em consequência da inundação do prédio localizado na zona norte da cidade. Cumpre ressaltar que os processos preservados pelo Memorial da Justiça gaúcha receberam, por sua importância, o selo de patrimônio da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).2

Antes de dar início à discussão sobre a temática do artigo, é preciso mencionar que a partir da elaboração de um relatório inicial de trabalho, constante no site3 do NDH, viu-se já terem sido produzidos pela equipe do núcleo, até o momento, vinte artigos utilizando-se dos processos disponíveis para consulta; foram elaboradas nove dissertações de mestrado e uma tese doutoral com o uso dos documentos, além de 16 trabalhos de conclusão de curso. Tais estudos apoiam-se em trabalhos pioneiros sobre a documentação da Justiça do Trabalho, como os escritos por Gomes (2002), Silva (2003), Biavaschi (2007), Schmidt (2010), dentre outros.

Nas próximas seções, serão discutidos: o surgimento da Justiça do Trabalho no país, a importância deste tipo de acervo e da criação de arquivos e os espaços de memória. Além disso, será tratada a relação de acervos públicos com a sociedade civil, tendo em vista exemplos práticos para, ao fim, buscar demonstrar que a preservação documental em centros de documentação públicos é vital para a garantia de um direito fundamental da cidadania, qual seja, o direito à memória.

A implementação da Justiça do Trabalho no Brasil e a importância da criação de um arquivo com essa temática

A Justiça do Trabalho, fruto de discussões e atos implementados nas primeiras décadas do século XX, é anunciada na Constituição de 1934 e ratificada na Carta Magna de 1937, sendo efetivamente criada durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1939. Sua instalação oficial foi marcada para ¿º de maio de 1941, Dia do Trabalhador, em um grande ato realizado no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O objetivo principal da JT era solucionar os conflitos criados no ambiente laboral, sempre em uma perspectiva de se obter a conciliação entre os litigantes.

Antes dessa estrutura institucional, várias normas foram sendo implementadas, as quais modelaram o que veio a seguir: em 1923 houve a criação da Lei Eloy Chaves (decreto n. 4.682),4 que propiciou a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários, garantindo a eles a estabilidade após dez anos de serviços prestados e consolidando a base do sistema previdenciário brasileiro. No mesmo ano, foi constituído o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), através do decreto n. 11.496,5 pensado como o embrião do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, de 1930, bem como do Tribunal Superior do Trabalho (TST), oficializado em 1946. Segundo o que consta no site institucional do TST: “O CNT foi o primeiro órgão do Estado brasileiro a tratar de questões ligadas às relações de trabalho e previdência social, sendo ainda o precursor do futuro Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho como um todo” (TST, s.d.).

Ainda em 1926, foi instituído o Código de Menores6 e regulamentada a Lei de Férias.7 Já na década de 1930, foi esboçada uma pretendida organização sindical (1931);8 houve a criação da carteira profissional (1932),9 além da definição de oito horas diárias e 48 semanais para os empregados de indústrias.10

Somando-se ao CNT, no ano de 1932, o governo Vargas instituiu as Comissões Mistas de Conciliação e as Juntas de Conciliação e Julgamento, ambas vinculadas ao Ministério do Trabalho e de caráter conciliatório, atuando em ações coletivas de dissídios entre empregados e empregadores, no caso das primeiras; e, no caso das segundas, em “litígios oriundos de questões de trabalho, em que sejam partes empregados sindicalizados, e que não afetem a coletividade a que pertencerem os litigantes” (Câmara dos Deputados, 1932).

Como se vê, em que pese o conhecimento da necessidade de regulamentar questões pontuais das relações de trabalho nas primeiras décadas do século XX, foi a partir da ascensão de Getúlio Vargas como presidente da República que a estrutura da Justiça do Trabalho começou a se construir efetivamente. Para Gomes (2002, p. 20), “ao final da Primeira República já existia uma figura do trabalhador brasileiro que lutava por uma nova ética do trabalho e por direitos sociais que regulamentassem o mercado de trabalho”.

Efeito natural e secundário da instituição dos juizados do trabalho no Brasil, a constituição de vastos arquivos contendo processos judiciais criou um campo de oportunidades de pesquisas na história, direito, sociologia, antropologia, dentre outras áreas do conhecimento. Contudo, como já anunciado na introdução deste texto, não houve garantias para que o acervo documental permanecesse protegido e disponível à pesquisa. Ao contrário, pois tanto o artigo 1.215, do Código de Processo Civil de 1973, como a lei n. 7.627, de 1987, criaram mecanismos autorizando a destruição de processos físicos, decorridos cinco anos de seu desfecho.

Importante instrumento para combater a falta de cuidado com a documentação foi a criação do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). A lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, criou o órgão que foi instalado a partir do decreto n. 1.173, de 29 de junho de 1994.11 Entre as atribuições do conselho, cabe salientar seu papel na definição das políticas nacionais de arquivos públicos e privados, na orientação quanto à gestão documental e na proteção de documentos arquivísticos. O órgão está ancorado na Constituição Federal, a qual preconiza que “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem” (Brasil, art. 216, § 2º, 1988). Dois anos após sua instauração, o Conarq estabeleceu a necessidade de guarda permanente de documentos que possuam conteúdos importantes de prova, informação e pesquisa, através da resolução n. 4, de 28 de março de 1996.

No âmbito da Justiça do Trabalho, alguns historiadores, magistrados e demais operadores do direito têm feito esforços frutíferos no sentido de manter a integridade de autos findos tanto como fontes de prova quanto para fins de pesquisa. Nessa seara, cabe destacar a criação de Memoriais da Justiça do Trabalho no TST e nos Tribunais Regionais do Trabalho e as parcerias com instituições de ensino para guarda e pesquisa de partes desse importante acervo.

Nesse segundo conjunto de medidas, pode-se destacar a atuação do NDH-UFPel na preservação, disponibilização para consulta e divulgação científica do acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas, RS. Ao longo de quase duas décadas, foi possível constatar que documentos com “autorização de descarte” servem à pesquisa como prova documental em questões que extrapolam o objeto inicial da contenda, tal qual será visto mais adiante. Outros exemplos dignos de menção são o convênio entre o TRT da 6ª Região (Pernambuco) e a Universidade Federal de Pernambuco, estes são os responsáveis pela manutenção de aproximadamente 184 mil processos junto ao Laboratório de História e Memória daquela universidade,12 e os convênios entre o TRT da 4ª Região com a Universidade de Passo Fundo, responsável pela preservação de mais de 38 mil processos, com a Universidade Federal do Rio Grande, com quase 11 mil processos e com a Universidade Federal de Santa Maria, que conta, em seu acervo, com setenta mil processos (Brasil, 2016).

Tais iniciativas trazem a possibilidade de proporcionar a salvaguarda, manutenção e utilização científica de um volume expressivo de informações constantes em documentos, os quais contribuem para a construção da memória coletiva de estratos significativos da sociedade brasileira. Setores subalternizados que, não raras vezes, têm sua história relegada ao esquecimento. Por meio da análise de disputas judiciais com seus patrões, é possível alcançar aspectos tanto das relações de trabalho quanto do cotidiano, da ética e da moralidade do tempo em que estão inseridas.

Silva, ao analisar a importância desses acervos, afirma que

a prática sistemática de eliminação dos autos findos tem encontrado reações e gerado propostas alternativas para a gestão dessas fontes a fim de que o direito à memória da Justiça do Trabalho, patrimônio coletivo dos cidadãos, seja preservado e disponibilizado como parte essencial da construção de uma sociedade democrática. (Silva, 2016, p. 253)

Assim, ingressa-se em outro aspecto primordial da preservação de documentos e arquivos públicos, qual seja, o direito à memória em contraposição às políticas de esquecimento e seletividade do que deva ser lembrado. Como nos recorda Ângela de Castro Gomes, o Estado tem o dever da memória em sua dimensão de “reconhecimento da sociedade e do Estado em relação às perdas e injustiças sofridas por determinados grupos, que por sua vez se mobilizavam para reivindicar reparações de vários tipos, entre as quais seu próprio direito à memória” (Gomes, 2007, p. 23, grifos da autora).

Mesmo não sendo o objetivo deste artigo abrir uma discussão sobre o direito à memória, cabe destacar algumas questões, em especial, a relação com a constituição de espaços de memória como o NDH-UFPel e seus congêneres. Entre vários aspectos que inserem as conceituações dessa prerrogativa como um direito da sociedade em não esquecer, pode-se assim definir o que é direito à memória:

Para nós latino-americanos a melhor definição do direito à memória é uma definição denotativa: o direito à memória são as Mães da Praça de Maio, na sua dor e na sua incansável luta. Lembre-se, entretanto, que o direito à memória transfigura constantemente seu luto perene em iniciativas como memoriais, museus, sites, logradouros, que, homenageando figuras e ideias do passado recordam às novas gerações o que nele ocorreu. (Cunha, 2015, p. 110)

Ainda que verse sobre aspectos da emergência do direito à memória em períodos autoritários, como o existente no Brasil, vinculados à recordação e/ou à reparação das mazelas ocorridas após 1964, a definição de Cunha pode ser utilizada para o conjunto de ações que visam garantir o acesso a esse direito de forma mais geral, através da salvaguarda e preservação de documentos públicos, por exemplo. Para isso, é papel do Estado garantir uma política de memória propondo ações que definam como a sociedade lidará com seu passado, estabelecendo, pela luta político-social, o que deve ser lembrado e o que se pode esquecer. Dessa forma, delineia-se um futuro possível a partir do fato de que aquilo que a sociedade decide lembrar e esquecer determinará as opções futuras. Nesse aspecto, é possível entender a memória como ferramenta de legitimação do poder.

O fato de a memória possuir uma dimensão coletiva faz com que ela se torne alvo de disputa por parte dos grupos políticos dominantes de uma sociedade que busca, por meio do controle sobre o processo de seleção do que deve ser lembrado e do que deve ser esquecido, satisfazer seus próprios interesses. (Coelho, 2016, p. 4)

Assim, um aspecto primordial na consecução do direito à memória está no dever do Estado de criar espaços de memória (centros de documentação e arquivos públicos, como o NDH-UFPel), em especial porque “é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” (Merlo; Konrad, 2015, p. 30, grifos nossos). Os documentos sob a guarda do Estado são elementos constitutivos da memória da sociedade, portanto, os arquivos públicos precisam geri-los, preservá-los e disponibilizá-los quando interesses individuais ou coletivos por eles demandarem – a preservação, dessa forma, compreende gestão, acesso e difusão de conhecimento (Hollós, 2010) o que, no caso dos acervos do judiciário trabalhista, tem sido garantido pela constituição dos Memoriais da Justiça do Trabalho e pela parceria entre os tribunais e universidades, conforme visto.

Não obstante não existir uma clara política nacional relacionada à memória, cuja disputa na sociedade brasileira é permanente em diferentes espaços de poder e legitimação, a grande discricionariedade de agentes públicos quanto aos acervos documentais, ações pontuais nas distintas esferas do poder público, bem como a atuação do Conarq vêm buscando estabelecer critérios e garantias para a salvaguarda da memória histórica nacional. Embora seja possível argumentar que as ações envolvendo o Poder Judiciário e instituições de ensino não constituem uma política consolidada de direito à memória, há que se valorizar tais esforços, em especial a partir do uso dos documentos salvaguardados, no sentido de apontar caminhos para que agentes públicos com poder de mando sejam sensibilizados quanto à urgente necessidade de estabelecimento de uma política de memória nacional unificada e efetiva.

Temáticas recorrentes de estudo e alguns exemplos de processos constantes no acervo

Levando em consideração o conjunto de pesquisa que se foi construindo no decorrer dos anos, algumas temáticas apareceram de modo mais significativo dentre as produções do NDH. Um desses estudos foi justamente sobre os ofícios ou as profissões em vias de desaparecer, iniciado no ano de 2009, contou com trabalhos sobre: sapateiros (Scheer, 2014); relojoeiros (Loner; Gill, 2014); alfaiates (Vasconcellos, 2012); benzedeiros (Gill; Silva, 2019), dentre outros. A maioria deles foi construída a partir da metodologia da análise documental dos processos trabalhistas (Cellard, 2010) e com a história oral em sua vertente temática (Meihy; Holanda, 2007).

Um processo que compõe o acervo pode ilustrar os ofícios e profissões que se transformaram muito, tendo em vista, sobretudo, as mudanças tecnológicas. Trata-se de uma demanda de um motorneiro, que dirigia os bondes na cidade de Pelotas quando este era o modo existente de transporte público (JT – Primeira Vara n. 306/1947). Raimundo Ribeiro Bilhalva, o reclamante, pleiteava o pagamento do aviso prévio e a indenização por tempo de trabalho após sua demissão, embora a The Riograndense Light and Power, empresa que cuidava da energia elétrica e dos transportes na cidade, alegasse que a demissão havia sido por justa causa, uma vez que ele se envolvera em um acidente de trânsito. Ainda que Raimundo alegasse que o acidente ocorrera em função da precariedade do carro e tenha listado companheiros para atestar o fato, estes não testemunharam como o demandante esperava e o processo foi julgado improcedente. Aqui, para além do contencioso em si, têm-se exemplos de como, nos processos, questões de transformações tecnológicas podem ser discutidas, a partir dos autos contidos nos acervos da JT.

Outra temática que tem motivado estudos relacionados ao acervo é a discussão de gênero e a história das mulheres, até porque, conforme foi dito, os processos trazem bons elementos para esse debate. Para Perrot,

os arquivos policiais e judiciários são os mais ricos no que concerne às mulheres. [...] Ora, as mulheres perturbam a ordem com mais frequência. [...] Comerciantes determinadas, domésticas hábeis, esposas em fúria, moças casadoiras “seduzidas e abandonadas” ocupam o lugar central de histórias do cotidiano que expressam conflitos, situações familiares difíceis, mas também a solidariedade, a vitalidade de pessoas humildes que tentam de tudo para sobreviver no emaranhado da cidade. (Perrot, 2007, p. 26)

No ano de 2019, a partir de um processo trabalhista (JT – Primeira Vara n. 177/1945), foi analisado o caso de Olga Tochttenhagen, uma moça teuto-brasileira de vinte anos, que fora demitida de uma alfaiataria, cujo proprietário era húngaro, por faltar ao serviço, embora tivesse um atestado médico que a considerava pré-tuberculosa.

A situação que envolveu essa história é interessante, pois através das páginas constantes no processo se pode pensar sobre, pelo menos, três temáticas: gênero, raça/etnia e doença, além da legislação sobre jovem aprendiz, já que Olga recebia menos por ser menor de idade, embora não tivesse recebido nenhum aprendizado especial para exercer a função que desempenhava.

No final das contas, o que permitiu a análise a partir de um único processo foi aquilo que Grendi (1977) assevera como fundamental na micro-história, quando defende que é possível “realçar estudos singulares dotados de historicidade, revelando fatores antes não observáveis” (apud Gill, 2019, p. 6). O fato é que Olga mostrou uma impressionante tenacidade para lutar por aquilo que considerava correto, ou seja, uma indenização por ter sido despedida sem justa causa e sem aviso prévio, além do pagamento das diferenças por não ter recebido o mínimo legal, ainda que não fosse aprendiz. Como tática, ela resolveu acompanhar os passos do proprietário Miguel Rothbaum, que havia fugido para a Hungria após a sentença, mas precisou retornar ao Brasil devido à morte do filho e, desse modo, pôde denunciá-lo pelo não pagamento do que lhe era devido.

O mais impressionante no processo é que Olga era uma moça muito jovem, com poucos recursos financeiros e que se encontrava enferma por uma doença que era a grande causadora de mortes naquele período, a tuberculose pulmonar. No entanto, ainda assim, conseguiu ter o pagamento integral do que solicitava, o que não era muito comum para demandas de mulheres cuja improcedência ou procedência em parte era mais recorrente para o período, considerando que o salário recebido era complementar à renda de seu marido ou à de seu pai.

Outra pesquisa mais recente que utilizou a documentação constante no NDH é sobre o envolvimento de trabalhadoras da Companhia Fiação e Tecidos. Trata-se da tese defendida no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da UFPel por Taiane Mendes Taborda (2023), cuja análise está pautada nas experiências de resistência, classe e gênero de mulheres que atuavam em diferentes setores da indústria. Além dos processos, foi utilizada a metodologia de história oral, quando a autora construiu narrativas com trabalhadoras que tinham atuado na fábrica. Taborda revela que elas utilizaram diferentes táticas “de luta para superar as dificuldades cotidianas ao lançar mão da representação sindical, do uso das leis e da Justiça do Trabalho, da solidariedade e da participação em greves” (2023, p. 9).

A autora apresenta, dentre outros, um processo plúrimo (JT – Primeira Vara n. 185/1944) que se originou a partir de demandas individuais apensadas. A reclamação traz os pleitos de duas funcionárias estáveis (trabalhavam há mais de dez anos na empresa): Ilda Lopes e Cantilha Neves.

Nas alegações de defesa prévia, a companhia acusava Ilda de abandono do emprego por faltas não justificadas e Cantilha por violar a disciplina do estabelecimento industrial ao agredir uma companheira de trabalho. O grande argumento da defesa das operárias era que a fábrica não tinha seguido os procedimentos legais de instaurar um inquérito administrativo para apurar a falta grave. (Taborda, 2023, p. 52)

As duas conseguiram ser reintegradas ao trabalho: Cantilha através da conciliação com a empresa, e Ilda após uma audiência, na qual foi dada procedência ao pleito que reivindicava. O fato é que ela faltou ao serviço primeiro porque estava doente, e depois por precisar cuidar de sua mãe que, por fim, faleceu.

É importante se ter claro que a improcedência nos casos de processos de mulheres era maior do que nos casos dos homens, conforme já explicitado.

Em uma consulta ao banco de dados da JT do NDH/UFPel para os primeiros anos, pode-se perceber que, quando os requerentes eram homens, suas demandas eram julgadas, em sua maioria, como procedentes, ou era feito um acordo, ou seja, era mantido o escopo central da JT que é a conciliação. De outra forma, quando se tratava de processos relacionados às mulheres, a maioria deles era julgado improcedente ou havia a desistência do pedido. (Gill, 2019, p. 6)

Para Taborda (2023), a experiência exitosa dos processos de Ilda e Cantilha pode explicar uma intensificação do uso do recurso jurídico relacionado à empresa, até porque as duas, naquele momento, não foram demitidas logo após a demanda na Justiça, o que acontecia, também, em vários casos, de forma a fazer com que os empregados não insistissem nessa via de atuação.

Um terceiro tema pesquisado nos documentos foi o da saúde. Embora casos de enfermidade fossem relacionados à Justiça comum, o fato é que em vários processos aparecem situações em que os trabalhadores e trabalhadoras estavam enfermos ou necessitavam cuidar de algum familiar, como no caso de Ilda, anteriormente citado.

No ano de 2015, Lóren Rocha defendeu uma dissertação de mestrado junto ao PPGH da UFPel, sob o título Indisciplinados os que adoecem e nômades os que reclamam férias: a saúde nos autos trabalhistas de Pelotas (1936-1945). O termo indisciplinado era utilizado pelas empresas para afirmar que a doença levava à falta ao serviço, o que prejudicaria o funcionamento adequado da produção.

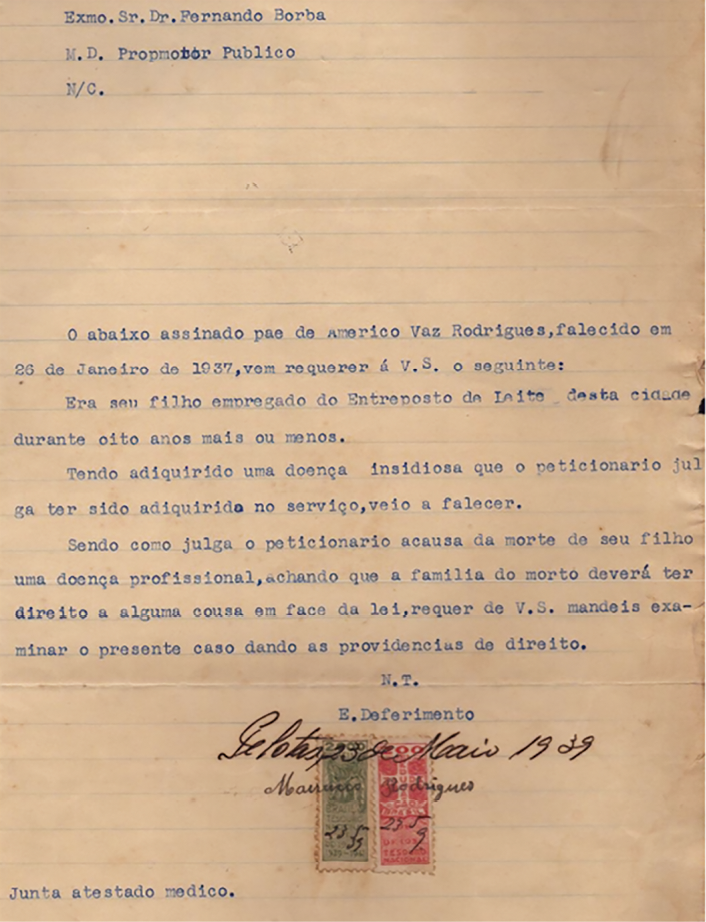

Uma das demandas constantes no acervo é a de Américo Vaz Rodrigues (JT – Primeira Vara n. 51/1941), protagonizada pelo pai dele. Na reclamatória, consta um atestado médico com o diagnóstico da doença, tuberculose pulmonar, que o teria levado à morte ainda em 1937. O pai de Américo ingressou na justiça para obter algum ressarcimento, alegando que ele havia adquirido a enfermidade no Entreposto de Leite, local em que atuou por oito anos e que, por isso, tratava-se de uma doença profissional.

Figura 1 – Quarta página do processo do pai de Américo Vaz Rodrigues (JT – Primeira Vara n. 51/1941). Fonte: Acervo Justiça do Trabalho de Pelotas/NDH-UFPel

Mais recentemente, foi publicado um artigo no qual se discutiu as possibilidades de se pensar sobre doenças e pleitos na JT (Gill; Taborda, 2022) fundamentalmente a partir de duas enfermidades que constam em maior número no acervo e trazem mais infortúnios aos adoentados, tuberculose pulmonar e sífilis.

Como uma reclamatória sobre a tuberculose já foi abordada, cabe mencionar outro processo, agora relacionado à sífilis, doença também perigosa e altamente estigmatizante. No ano de 1945, a The Riograndense Light and Power protagonizou um inquérito administrativo com a intenção de demitir um empregado estável, Juan Guadalfajara Castro, porque ele faltava muito em decorrência de uma moléstia que o acometia. O laudo pericial, assinado por dois médicos, José Brusque Filho e Oscar Echenique, apresentava o diagnóstico de lues,13 além de lesões antigas relacionadas à gonorreia.

O reclamante passou a realizar o tratamento em outro estado e, apesar de ter se afastado sem remuneração, a empresa, após um longo período, inclusive a partir de recursos judiciais, conseguiu demiti-lo, o que é fortemente contestado por seu advogado, já que ele era um homem considerado velho para a época, pois possuía sessenta anos. Note-se que, nos anos 1940, a expectativa de vida era de 42,7 anos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).14

Trata-se de um dos processos em que a discussão sobre o cotidiano de vida de um trabalhador está mais presente, especialmente por ser uma demanda que dura anos e por ter até mesmo sua dieta e os medicamentos que utiliza discriminados nos documentos.

Três outros temas podem ser mencionados como bons exemplos de uso dos processos: Tamires Soares (2016) abordou a JT em um contexto de ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Para isso usou, principalmente, processos que envolviam um número expressivo de alemães e italianos que viviam, desde a virada do século XIX para o XX, na cidade de Pelotas. Loner (2001, p. 57-58) diz que, por exemplo, no ano de 1911, havia uma população de 62.701 habitantes em Pelotas. Destes, 6.874 eram imigrantes.

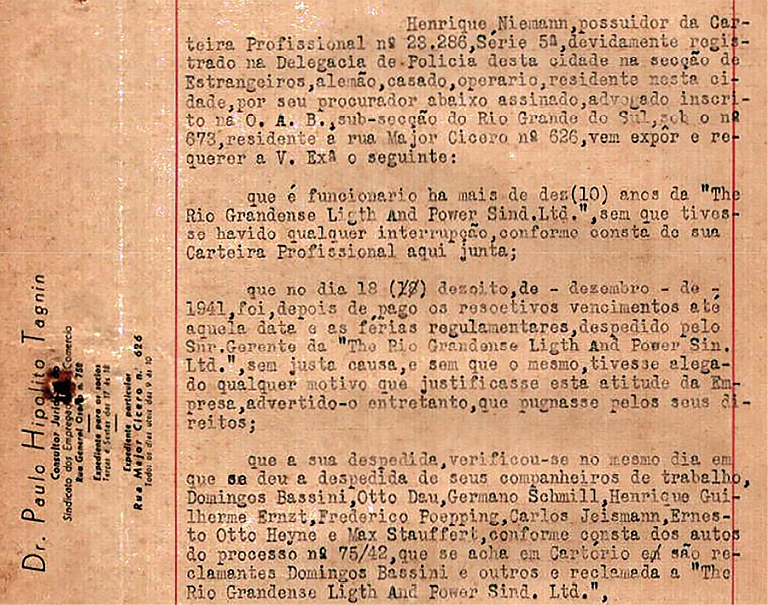

Soares analisou alguns processos interessantes que compõem o acervo. Dentre eles, ressalta-se o JT – Primeira Vara n. 259/1943, no qual empregados alemães e italianos da empresa The Riograndense Light and Power, que ocupavam cargos de chefia considerados estáveis, foram demitidos por terem mais de dez anos de empresa. Sabe-se que o ano de 1942 foi fundamental para o Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial, pois se tratou do momento em que o país se posicionava contra a Alemanha nazista e a Itália fascista e a favor dos chamados aliados.

Figura 2 ¿ Segunda página do processo de Henrique Niemann e outros (JT – Primeira Vara n. 259/1943). Note-se que todos os demandantes possuem sobrenomes de origem alemã ou italiana. Fonte: Acervo Justiça do Trabalho de Pelotas/NDH-UFPel

Outrossim, há um trabalho que aborda a atuação dos operadores do direito. A autora Camila Braga (2016) versou sobre o tema, mencionando o advogado Antonio Ferreira Martins, militante comunista e filho de operário, que teve sua atuação, principalmente, vinculada à defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de Pelotas e não de empresas. Sua “militância” em defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras tornou-se reconhecida na cidade ao ponto de, em um processo (JT – Primeira Vara n. 243/1941), Tancredo Amaral Braga, representante da empresa reclamada, Yurgel e Cia., ter assim se referido ao advogado, numa tentativa de desqualificar suas alegações na causa:

É certo que o advogado Antonio Ferreira Martins, conhecido por suas atividades extremistas, e tanto que se acha preso, condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, durante largo tempo, nesta cidade, viveu fomentando litígio entre empregados e empregadores, para, assim, colher proveito para si. (JT, 1941)

Para além dos trabalhos na história ou da sociologia, pode ser citado, também, um estudo usando os processos trabalhistas, cuja escrita foi construída por uma aluna do curso de direito da UFPel, Larissa Toni (2018) que, sabendo da existência do acervo no NDH, resolveu comparar os direitos trabalhistas relacionados à maternidade na década de 1940 e nos anos 2000.

Finalizando essa seção, aponta-se para o uso dos processos trabalhistas como elementos de prova para diferentes contendas; como documentação para pleito de cidadania estrangeira; comprovação de vínculo trabalhista e de tempo de trabalho; e vivências relacionadas à situação de insalubridade para fins de aposentadoria, entre outras possibilidades.

A seguir serão trazidos alguns exemplos dessa utilização e a importância da documentação para a sociedade.

Um acervo em diálogo com a comunidade

Da perspectiva do uso dos documentos da JT como elementos de prova em demandas laborais, têm-se dezenas de exemplos de trabalhadoras e trabalhadores que vêm ao acervo buscando comprovar tempo de serviço, serviço insalubre, vínculo trabalhista ou, ainda, materiais que possam comprovar dupla cidadania. É o caso de um trabalhador do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) que atuava no lixão municipal, em contato direto com dejetos e animais (pássaros, ratos, porcos, insetos, dentre tantos). Ocorre que, como o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não reconheceu o trabalho como insalubre, ele entrou com pedido de reconsideração da decisão, de maneira a garantir o seu direito legal. O trabalhador, que aqui não será identificado,15 nem mesmo o seu processo, por se tratar de uma demanda recente e, consequentemente, por haver necessidade de preservação da privacidade dos envolvidos, havia ingressado na Justiça contra o Sanep pedindo o pagamento da insalubridade e, embora tenha ganhado a causa, em seu processo não havia nenhum elemento de prova do trabalho insalubre aceito pelo INSS.

Alguns dias após encontrar seu processo, o trabalhador retornou com um colega que fez o mesmo caminho, ingressando contra a autarquia para receber o adicional de insalubridade. Na demanda desse segundo funcionário, foi encontrado um detalhado laudo pericial com a inclusão de fotografias, que foi incorporado ao pedido junto ao INSS, comprovando que ambos desempenhavam suas funções no mesmo local e período.

Esse exemplo mostra a importância de se preservar a documentação da JT, que pode ser explorada a partir do estudo das condições de trabalho no ramo do saneamento público, por exemplo.

Não são todos os acervos constantes em uma universidade que atendem à comunidade extramuros. A maioria realiza a salvaguarda apenas tendo em vista o atendimento de pesquisadores especialistas em algum assunto. No caso desse acervo, em específico, pode-se pensar no papel de uma universidade não só em uma perspectiva de produção do conhecimento, mas também de sua democratização.

Retomando o uso dos autos trabalhistas para elemento de prova, pode-se explorar um conjunto com mais de vinte processos de servidores e servidoras da Universidade Federal de Pelotas que resultaram, em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990, no ganho e na incorporação nos contracheques de uma série de vantagens individuais. Ocorre que, em meados da década de 2010, os órgãos de controle (Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal) passaram a questionar alguns ganhos individuais constantes nas fichas funcionais apenas como “determinação judicial”, afinal, não existia a comprovação efetiva de que havia ocorrido um processo, logo, uma vitória. A localização e incorporação de cópia dos autos, nas auditorias realizadas, garantiu a manutenção do recebimento de tais valores, o que teria sido improvável caso os documentos tivessem sido incinerados. Aqui tem-se, novamente, um exemplo impactante do uso de documentos públicos para a garantia de direitos, bem como elementos do direito à memória funcional dos trabalhadores envolvidos.

Há, ainda, aqueles que buscam processos de seus avôs e pais na esperança de que constem neles documentos comprovando a nacionalidade estrangeira (em especial, os europeus), que possam ser usados em processos de dupla cidadania. Esses casos não são os mais recorrentes e, quando nos autos há cópias de certidões, carteira de trabalho ou mesmo a identificação da nacionalidade estrangeira da parte, é provável que seus descendentes tenham um elemento a mais para pleitear a cidadania de origem de seus ascendentes.

Esses exemplos também corroboram a relevância para o Estado de constituir, manter e dar condições de acesso público aos acervos documentais como os da JT. Os autos, como se tem visto, não se encerram em si e são ricas fontes de pesquisa, assim como possuem o potencial de contribuir para a constituição de uma memória, tanto coletiva quanto individual, do trabalho e das relações sociais envolvidas nas contendas entre empregados e empregadores. Por outro lado, podem significar a única ou uma importante oportunidade de indivíduos alcançarem direitos que poderiam perder-se junto ao descarte da documentação.

O que está claro aqui é que, na relação com a sociedade, os arquivos públicos extrapolam seu papel de constituidores de centros de documentação e pesquisas e passam a funcionar como lugares de memória e de garantia de direitos, o que ocorre frequentemente no NDH-UFPel.

Considerações finais

Conforme observado, o acesso à Justiça do Trabalho é uma das táticas utilizadas por trabalhadores e trabalhadoras para ter, em certos momentos da vida, recursos necessários para se manterem de forma adequada.

Na maior parte das vezes, o processo não chega ao seu final, isso porque a conciliação – que é, inclusive, a essência da JT – faz-se necessária no estágio inicial do litígio, tendo em vista as necessidades imediatas de pessoas que, muitas vezes, estão desempregadas e necessitam sobreviver.

Essas e outras questões relacionadas aos trabalhadores e trabalhadoras de Pelotas, RS, só são possíveis de serem observadas graças à manutenção de um acervo que, em várias cidades do país, foi destruído. Para que o material seja publicizado, é feito um trabalho criterioso, através da digitalização dos documentos ou pela divulgação dos resultados dos estudos no site da instituição, ou ainda nas redes sociais, por exemplo, incentivando que mais pessoas se interessem pela documentação.

O arquivo da Justiça do Trabalho é um bom exemplo de um lugar de memória que tem servido não apenas para pesquisadores especializados no tema, mas também às pessoas da comunidade externa que, algumas vezes, surpreendem-se com a facilidade de acesso aos documentos. Isso porque há uma planilha em Excel que possibilita pesquisar o nome do reclamante ou da empresa e, em seguida, chega-se ao processo. Logo após, a equipe do NDH faz uma cópia, autentica os documentos, página por página, e os entrega no mesmo dia, sem que haja qualquer custo ao solicitante.

O acervo, portanto, torna-se importante para os alunos de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do conhecimento e para os trabalhadores e trabalhadoras que necessitam acionar a JT para pleitear algum tipo de recurso monetário ou elementos comprobatórios de algum vínculo ou direito.

Dessa forma, a manutenção em condições de uso de um significativo acervo fadado à incineração, como foi visto, mostra a relevância de que o Estado estipule garantias à preservação da memória funcional particular, bem como à memória do trabalho como um todo. Esse cuidado com a documentação se reflete em uma estratégia que visa garantir o direito à memória de trabalhadores e trabalhadoras que, não raras vezes, não são identificados nas páginas da história, sendo relegados ao esquecimento, bem como suas experiências, táticas e o cotidiano em que estavam inseridos, que na maior parte das vezes, foi marcado por dificuldades.

Assim, para além de um direito conquistado pela sociedade, a constituição e manutenção de centros de documentação como o Núcleo de Documentação Histórica da UFPel – Professora Beatriz Loner torna-se um dever do poder público, no sentido de garantir às gerações futuras o conhecimento do passado de forma mais ampla.

Referências

ARQUIVO Nacional. Conselho Nacional de Arquivos. Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública. Brasília: Imprensa Nacional. Diário Oficial da União, Suplemento ao n. 62, 1996. Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-conarq/Resolucao_4_conarq_1996_3_28_revogada.pdf. Acesso em: 24 maio 2024.

ARQUIVO Nacional. Conselho Nacional de Arquivos. Classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.

BELLOTTO, H. Arquivos permanentes. Tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

BIAVASCHI, M. O direito do trabalho no Brasil: a construção do sujeito de direito trabalhista (1930-1942). São Paulo: LTr-Jutra, 2007.

BIAVASCHI, M.; LUBBE, A.; MIRANDA, M. G. Memória e preservação de documentos: direito do cidadão. São Paulo: LTr, 2007. Disponível em: https://www.trt4.jus.br/portais/media/431699/Memoria_e_Preservacao_de_Documentos.pdfArquivo tipo pdf de 5,5MB. Acesso em: 27 maio 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Ministério da Casa Civil, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 nov. 2024.

BRASIL. Lei. n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Brasília: Ministério da Casa Civil, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm. Acesso em: 4 nov. 2024.

BRASIL. Decreto n. 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Regulamenta a lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Brasília: Ministério da Casa Civil, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4073.htm. Acesso em: 4 nov. 2024.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (4ª Região). Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Guia do acervo do Memorial da Justiça do Trabalho no RS Porto Alegre: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 2016. Disponível em: https://www.trt4.jus.br/portais/media/146973/Guia_do_Acervo_do_Memorial_da_JustiAca_do_Trabalho_no_RS.pdfArquivo tipo pdf de 10,2MB. Acesso em: 26 maio 2024.

BRAGA, C. “Os operários não mentem a Justiça”: análise do exercício da advocacia de Antônio Ferreira Martins em Pelotas (RS) de 1941 a 1945. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ppgh/files/2017/03/DISSERTA%C3%87%C3%83O-PDF.pdf. Acesso em: 29 maio 2024.

CÂMARA dos Deputados. Legislação Informatizada. Decreto n. 22.132, de 25 de novembro de 1932. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22132-25-novembro-1932-526777-publicacaooriginal-82731-pe.html. Acesso em: 24 maio 2024.

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 295-316.

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

COELHO, M. C. O direito à memória como instrumento de reflexão crítica do passado e de criação de um novo futuro. Caderno Virtual, Brasília, v. 1, n. 33, p. 1-18, 2016. Disponível em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/1196. Acesso em: 30 maio 2024.

CUNHA, R. M. C. da. Direito à memória e à verdade. Conferência inaugural do 3º Seminário Internacional o Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos. In: MARQUES, A. J.; STAMPA, I. T. Arquivos e o direito à memória e à verdade no Mundo dos Trabalhadores: coletânea do 3º Seminário Internacional o Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional; São Paulo: Central Única dos Trabalhadores, 2015.

GILL, L. A luta de Olga por seus direitos: imigração, saúde e trabalho em Pelotas, RS (década de 1940). História, São Paulo, v. 38, 2019, e2019003, ISSN 1980-4369. Disponível em: https://www.scielo.br/j/his/a/ppyLv99ZJCgrh9BdTt4ZvTc/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 22 maio 2024.

GILL, L.; SILVA, E. O cuidado com os outros: a benzedura no sul do Brasil. Tempos Históricos, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 663-689, 2019. Disponível em: https://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/20547. Acesso em: 22 maio 2024.

GILL, L.; TABORDA, T. A doença no acervo documental da Justiça do Trabalho de Pelotas (RS), 1939-1954. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 29, n. 3, p. 737-750, jul./set. 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/hcsm/a/phKqsgSb9g75FkthySgPPgx/?format=pdf. Acesso em: 20 ago. 2024.

GRENDI, E. Micro-analisi e storia sociale. Quaderni Storici, v. 35, p. 506-520, 1977.

GOMES, A. de C. Cidadania e direitos do trabalho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

GOMES, A. de C. Justiça do Trabalho no Brasil: notas de uma pesquisa. In: BIAVASCHI, M.; LUBBE, A.; MIRANDA, M. G. (org.). Memória e preservação de documentos: direito do cidadão. São Paulo: LTr, 2007, p. 19-30. Disponível em: https://www.trt4.jus.br/portais/media/431699/Memoria_e_Preservacao_de_Documentos.pdfArquivo tipo pdf de 5,5MB. Acesso em: 20 set. 2024.

HOLLÓS, A. C. Fundamentos da preservação documental no Brasil. Acervo, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 13-30, 2010.

LONER, B. Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande (1888-1930). Pelotas: Universidade Federal de Pelotas; Ed. Universitária; Unitrabalho, 2001.

LONER, B.; GILL, L. Relojoeiros: análise de uma profissão em dois tempos. Revista Taller, v. 3, p. 38-55, 2014. Disponível em: https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/6227. Acesso em: 5 nov. 2024.

MARQUES, A. J.; STAMPA, I. T. Arquivos e o direito à memória e à verdade no mundo dos trabalhadores: coletânea do 3º seminário internacional o mundo dos trabalhadores e seus arquivos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional; São Paulo: Central Única dos Trabalhadores, 2015.

MEIHY, J.; HOLANDA, F. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 2007.

MERLO, F.; KONRAD, G. Documento, história e memória: a importância da preservação do patrimônio documental para o acesso à informação. Revista Informação, Londrina, v. 20, n. 1, p. 26-42, 2015.

PERROT, M. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: Edusc, 2005.

PERROT, M. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2007.

PETERSEN, S. A renovação da historiografia e o tema da vida cotidiana: desfazendo alguns equívocos. In: MAUCH, C. et al. Porto Alegre na virada do século 19: cultura e sociedade. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS; Canoas: Ed. Ulbra; São Leopoldo: Ed. Unisinos, 1994. p. 112-125.

ROCHA, L. “Indisciplinados os que adoecem e nômades os que reclamam férias”. A saúde nos autos trabalhistas de Pelotas (1936-1945). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/ppgh/files/2017/06/L%C3%B3ren-Rocha.pdf. Acesso em: 10 ago. 2024.

SCHEER, M. Vestígios de um ofício: o setor calçadista e as experiências de seus trabalhadores na cidade de Pelotas (1940-2014). Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

SCHMIDT, B. (org.). Trabalho, justiça e direitos no Brasil: pesquisa histórica e preservação de fontes. Porto Alegre: Oikos Editorial, 2010.

SCHMIDT, B. A sapateira insubordinada e a mãe extremosa: disciplina fabril, táticas de gênero e luta por direitos em um processo trabalhista (Novo Hamburgo, RS, 1958-1961). In: GOMES, A. de C.; SILVA, F. T. da (org.). A Justiça do Trabalho e sua história: os direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013. p. 157-202.

SILVA, F. T. da. Operários sem patrões: os trabalhadores da cidade de Santos no entreguerras. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.

SILVA, F. T. da. Trabalhadores no tribunal: conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964. São Paulo: Alameda, 2016.

SOARES, T. Lei para todos: tensões trabalhistas entre “súditos do Eixo” e empregadores, durante a Segunda Guerra Mundial, em Pelotas. Dissertação (Mestrado em História) ¿ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6793. Acesso em: 29 maio 2024.

TABORDA, T. “Pano para manga”: experiências de luta, classe e gênero no cotidiano das trabalhadoras da Companhia Fiação e Tecidos Pelotense (1943-1974). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023.

THOMPSON, E. A miséria da Teoria ou um planetário de erros. Uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

THOMPSON, E. Senhores e caçadores: a origem da Lei Negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

TONI, L. A maternidade na Justiça do Trabalho de Pelotas, RS: passado e presente. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. O Conselho Nacional do Trabalho. Brasília: TST. Disponível em: https://www.tst.jus.br/memoriaviva/-/asset_publisher/LGQDwoJD0LV2/content/ev-jt-80-05. Acesso em: 24 maio 2024.

VASCONCELLOS, M. À moda dos alfaiates: nuances de um ofício artesanal na cidade de Pelotas nas décadas de 1940 e 1950. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012.

Recebido em 15/7/2024

Aprovado em 21/11/2024

Notas

1 O dissídio coletivo costuma ser ajuizado pelo sindicato da categoria e pretende criar uma norma regulatória para os contratos trabalhistas. Já na ação plúrima, cada trabalhador tem a sua demanda, que são aglutinadas em um único processo, com a finalidade de acelerar a sua resolução. As decisões podem ser diferentes para cada um dos pleitos.

2 Matéria completa em: https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/107909. Acesso em: 11 jul. 2024.

3 Mais informações: https://wp.ufpel.edu.br/ndh/. Acesso em: 2 jun. 2024.

4 Decreto n. 4.682, disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4682-24-janeiro-1923-538815-publicacaooriginal-90368-pl.html. Acesso em: 16 maio 2024.

5 Decreto n. 11.496. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11496.htm. Acesso em: 17 maio 2024.

6 O Código foi instituído pelo decreto n. 5.083 de 1926 e revogado pela lei n. 6.697 de 1979.

7 Decreto n. 4.982. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4982-24-dezembro-1925-776548-publicacaooriginal-140498-pl.html. Acesso em: 22 maio 2024.

8 Decreto n. 19.770. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=29172#:~:text=Regula%20a%20sindicaliza%C3%A7%C3%A3o%20das%20classes,1991%2C%20DOU%2013.05.1991. Acesso em: 21 maio 2024.

9 Decreto n. 22.035. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22035-29-outubro-1932-526776-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Altera%20o%20decreto%20n.,foi%20institu%C3%ADda%20a%20carteira%20profissional. Acesso em: 21 maio 2024.

10 Decreto n. 21.364. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21364-4-maio-1932-526751-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 22 maio 2024.

11 O decreto n. 1.173, de 29 de junho de 1994, foi revogado e substituído pelo decreto n. 4.073, de 3 de janeiro de 2002, o qual regulamenta a lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

12 Para mais informações sobre o acervo e a parceria com o Memória da Justiça do Trabalho da 6ª Região, ver: https://sites.google.com/trt6.jus.br/memorialtrt6/publica%C3%A7%C3%B5es/invent%C3%A1rio-do-acervo-projeto-mem%C3%B3ria-e-hist%C3%B3ria?authuser=0. Ver também: https://memoriaehistoria.ufpe.br/site/index#home. Acesso em: 26 maio 2024.

13 Lues era a forma como, algumas vezes, era chamada a sífilis. Trata-se de uma palavra que vem do latim e significa praga, peste.

14 Sobre a expectativa de vida dos brasileiros, consulte: https://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2007-05-25/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumenta-quase-30-anos-em-seis-decadas. Acesso em: 2 jun. 2024.

15 Especialmente após a aprovação da lei n. 13.709 de 2018 (LGPD), que aborda a proteção aos dados e entrou em vigor em 2020, a discussão sobre a necessidade de não identificação do nome dos demandantes foi ainda mais evidenciada.

Esta obra está licenciada com uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.Abre em nova aba